|

|

|

|

|

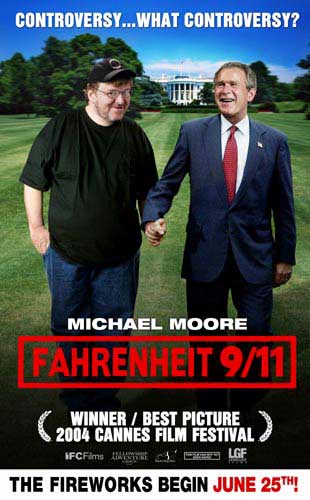

"FAHRENHEIT 9/11" , un film di Michael Mooredi Rossella Valdre'  Si e’ gia’ detto e scritto moltissimo sul premiato e discusso "Fahrenheit 9/11", l’ultimo film-documentario di Michael Moore, vincitore a sorpresa della Palma D’Oro all’ultimo Festival di Cannes. Tuttavia. nonostante si vada a vederlo sapendo gia’ di cosa tratta e quale sia la tesi politica (per meglio dire, etico-socialpolitica) che il regista sostiene, nonostante quindi la relativa mancanza di novita’ e di sorpresa e il nostro stato mentale gia’ saturo, per cosi’ dire, il film di Moore risulta comunque sorprendente. Per la sua intelligenza, per il suo ritmo, per l’intensita’ umana del suo sguardo, per il suo tema scottante, per l’attualita’ e, in certi momenti, per l’ironia e persino per la grazia con cui tratta una vicenda storica ancora sotto i nostri occhi. So di esprimere un’opinione personale, naturalmente. Non credo che, tra sostenitori e contrari, ci si mettera’ mai d’accordo: e’ un film che necessariamente divide. E’ noto che Michael Moore sostiene alcune tesi di fondo che costituiscono l’asse portante del film. Rivediamole: la prima e’ che Bush vinse le elezioni grazie a brogli elettorali; la seconda (quella centrale) e’ che esistano e siano esistiti contatti e collusioni pesanti tra la famiglia Bin Laden e il governo presieduto da Bush, prima padre poi figlio, allo scopo di ottenere il controllo sulla produzione globale di petrolio; la terza e’ che l’opinione pubblica americana e’ stata falsamene informata, ingannata, e soprattutto resa vulnerabile da una campagna mediatica mirante a creare panico, confusiva attraverso messaggi contradditori e subdolamente manipolata. Tesi collaterali, ma conseguenti a queste, vedono nella vendita di armamenti un fattore decisivo nella politica dei neoconservatori al potere, cosi’ come lo smantellamento della gia’ esigua spesa sociale e il danno che tutta questa amministrazione ha fatto e fa quotidianamente sui piu’ poveri, cioe’ su chi e’ pressocche’ costretto a mandare i figli in guerra perche’ non riesce a farli studiare e quasi a mantenerli. Tutto questo – ed e’ un vero merito del film – e’ documentato da riprese che riportano fatti, interviste, denuncie, racconti di testimoni e di giornalisti, una massa di materiale che difficilmente avremmo avuto modo di vedere diversamente, attraverso l’informazione corrente. Come ha scritto Natalia Aspesi, Michael Moore ci inchioda alla poltrona e ci costringe a collegare l’una cosa con l’altra, un avvenimento col successivo, una iniziativa con le sue conseguenze, ribaltando completamente lo stile imperante nelle televisioni, e in qualche misura anche nella carta stampata, in cui si rincorre la novita’ e il sensazionale, e per fare questo non importa che le notizie siano collegate secondo un senso logico e storico, ma ci appaiono sullo schermo frantumate, schiacciate sull’oggi, bidimensionali. La rincorsa del sensazionale e del ‘forte’ a tutti i costi, premia forse l’audience, ma non la ricerca della verita’. Chi non ha apprezzato il film, accusa Moore di manipolazione e semplificazione, sostenendo che le commissioni di inchiesta non vedrebbero confermati i dati circa la fuga di sauditi dagli Stati Uniti dopo l’11 Settembre (che e’ l’accusa piu’ scabrosa del film), e che i brogli elettorali non sarebbero risultati tali ad un secondo esame (non e’ altrettanto chiaro da dove abbiano derivato queste poche notizie che smonterebbero tutta la complessa, in realta’, architettura del film). Altre voci relativamente critiche, come quella di Massimo Cacciari apparsa su ‘La Repubblica’ alcuni giorni or sono, sottolineano il pericolo del grottesco e dell’ironia come strumento che finisce per non toccare le coscienze in profondita’, limitandosi a divertire e stimolare, ma che un cineasta brillante e padrone del mezzo documentaristico come Moore poteva spingersi piu’ a fondo, permettersi cioe’ una vera denuncia sociale affinando l’attendibilita’ dei documenti e riducendo cosi’ l’impatto semplificante e ideologico. Sulle prime, ho condiviso questa lettura. La satira puo’ stancare, personalmente la trovo sovente volgare (quella televisiva, almeno), ci aiuta a distrarci dal problema e il giorno dopo e’ tutto dimenticato. Dopo aver visto il film, ho cambiato idea. L’uso dell’ironia – e non del grottesco, ad ogni modo – e’ presente a tratti nel film, ma non lo connota come un lavoro ironico tout court; non si ride, si sorride amaramente. Non ci si diverte, non ci si dimentica la tragedia (ne’ quella dell’11 Settembre, ne’ quella irachena, ne’ quella del popolo americano cosi’ diviso in due schieramenti); l’ironia che pervade il film e’ un’ironia triste, che sottolinea il contrasto enorme tra decisioni cosi’ importanti da cambiare il destino del mondo e l’ottusita’ dell’amministrazione che quelle decisioni prende. Il vero protagonista del film, tuttavia, non e’ la tesi che sostiene; non sarebbe cosi’ originale, in quanto non e’ l’unico ne’ il primo a sostenere che l’amicizia con i potenti sauditi per il petrolio e la lobby delle armi siano i veri registi della guerra all’Iraq; cosi’ come non e’ il primo a mettere il dito sulle incongruenze delle dichiarazioni rilasciate, sulle supposte menzogne circa le armi di distruzione di massa, e via dicendo. No.  Il vero protagonista, il tocco di classe di Moore e’ la macchina da presa ferma per qualche minuto sulla faccia attonita di Bush mentre in visita ad una scuola elementare legge ai bambini Le tre caprette e, quando gli riferiscono all’orecchio ‘Signor Presidente, la Nazione e’ stata attaccata’ subito dopo l’attacco del primo aereo l’11 Settembre, egli resta impassibile e con lo sguardo indementito e vitreo, privo di ogni qualsivoglia espressione umana…riprende a leggere Le tre caprette. La voce narrante di Moore ipotizza cosa avra’ mai pensato (se avra’ pensato) il Presidente in quei minuti davanti all’amena classe di bimbi americani, mentre il faccione in primo piano del povero burattinaio diventato burattino risulta cosi’ goffo e patetico da muovere persino una certa simpatia. Alcuni commentatori da New York, pur non apprezzando il film, riconoscono che e’ servito se non certo a modificare l’opinione pubblica americana rispetto al voto, almeno ad introdurre elementi di autocritica da parte dell’amministrazione Bush, ne ha scalfito l’immagine vincente e intoccabile e ha consentito che l’informazione circolasse maggiormente. Credo si debba inoltre fare un doveroso distinguo tra l’opinione pubblica europea e quella americana. Per il gusto e l’opinionismo europeo, il film appare in alcuni tratti, in effetti, ipersemplificato, ideologico e semplicistico, e cio’ spiega i commenti non troppo favorevoli espressi in questi giorni da giornalisti non certo schierati con Bush, quali il gia’ menzionato Cacciari, Pericoli, Teodori e altri (con l’eccezione di Furio Colombo). Ma non altrettanto si puo’ dire dell’opinione pubblica non tanto newyorkese quanto quella dell’altra America, l’America che Moore cosi’ bene rappresenta del Michigam, delle zone depresse e a bassissimo tasso di istruzione (la bellissima scena di Flynt vale per tutte), l’America dove si legge il quotidiano locale quando va bene e si sa quello che interessa la propria piccola comunita’ e niente altro, l’America che non sa cosa dove sia Cannes e non ha mai letto il New York Times o l’Washington Post e difende col fucile la sua bottega e la sua aiuola. Al cuore di questa America, se ci arriva, il documentario di Moore puo’ apparire tutt’altro che scontato e risaputo come appare ai nostri intellettuali che-sanno-gia’-tutto, e proprio la sua voluta semplicita’ di montaggio e certi suoi facili effetti emozionali possono essere compresi da un vasto pubblico abitualmente estromesso dall’informazione colta e politically correct. La semplificazione sembra ‘voluta’ ai fini di raggiungere un pubblico diversamente non raggiungibile, in quanto Michael Moore sa fare eccome i documentari, anche seri, come era stato con "Bowling a Colombine", apprezzatissimo in Europa ma considerato d’elite negli Stati Uniti (tanto da essere poi tradotto in film vero e proprio dal raffinato Guy Von Sant nel bellissimo "Elephant"). Come ha scritto il New York Times, "Fahrenheit 9/11" va preso cosi’ com’e, non cercando in esso un manifesto di chissa’ quale partito o movimento, ma come espressione ed opinione libera del suo stesso autore, il simpatico ciccione che si aggira con la sua piccola troupe per le strade d’America a fare domande scomode e intriganti. E’ con questo spirito che egli ci regala i momenti migliori del film (oltre al gia’ citato sguardo vacuo di Bush di fronte al disastro), vale a dire la desolazione di una vasta parte d’America dove lui stesso e’ nato, lo spaesamento dei soldati americani che sentono musica sui carri armati, il reclutamento di nuove reclute fatto promettendo agli adolescenti poveri e negri che "entrando nei marines si puo’ diventare ricchi e famosi", le contraddizioni di un Paese che e’ grande anche nonostante queste stesse contraddizioni. | Il tema del rapporto tra Cinema e psiche è molto intrigante sia sul versante specifico della rappresentazione sia sul versante della interpretazione dell'arte cinematografica. Come redazione anche alla luce della sempre maggiore concentrazione dei media saremmo lieti che questa sezione si sviluppasse in maniera significativa e in questa logica contiamo sulla collaborazione dei lettori da cui ci aspettiamo suggerimenti ma soprattutto collaborazione. |

![]()