|

|

|

|

|

|

EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI SCHIZOFRENIA LODOVICO CAPPELLARI Direttore DSM AULSS n°15 "Alta Padovana", Regione Veneto

Parlare della evoluzione del concetto di schizofrenia significa immergersi nel cuore del dibattito psicopatologico iniziato con Morel in Francia alla metà dell’800 e proseguito poi con Kraepelin, Bleuler e tutti i grandi psichiatri del secolo scorso fino ad arrivare ai giorni nostri, in cui il dibattito sulla natura e sul disturbo fondamentale della schizofrenia sono tutt’altro che chiusi. Non è questo, chiaramente, un compito affrontabile in una relazione; a chi sia interessato ad un approfondimento storico segnalo il buon libro di J. Garrabè, "Storia della schizofrenia", tradotto da Marco Alessandrini per i tipi della Magi nel 2001. Io ho scelto di articolare questa relazione secondo due linee: la prima evidentemente che mantiene un filo storico, la seconda che approfondisce alcuni temi che io reputo centrali per il discorso che mi è stato affidato. Mi scuso fin d’ora per le omissioni che sarò costretto a fare.

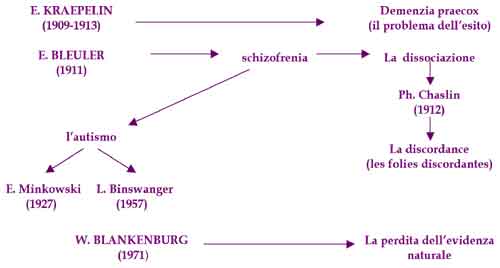

L’idea di base per lo sviluppo di questa relazione sarebbe questa: è possibile estrapolare, all’interno della evoluzione del pensiero psicopatologico sulla schizofrenia, alcuni concetti chiave che più di altri, hanno permesso di avvicinare alla comprensione di quello che noi chiamiamo "mondo schizofrenico?" Lo schema seguente tenta di dare una visualizzazione riassuntiva di quanto detto. Cerchiamo ora di approfondire i punti evidenziati.

Se pure correttamente abbiamo nominato Morel (e la psichiatria francese dell’800), non vi è dubbio che il merito principale di aver "costruito" la nosografia della schizofrenia è da attribuire a E. Kraepelin, allievo di Von Gudden che , lavorò dapprima a Tartov, in Estonia, poi a Heidelberg, dove ebbe come allievo Alzheimer, e infine a Monaco. Per tutta la vita Kraepelin fu impegnato a studiare la malattia mentale per poterla descrivere e classificare; il suo trattato di Psichiatria, apparso in numerose edizioni, è stato un punto di riferimento per molte generazioni di Psichiatri, non solo di lingua tedesca. La classificazione Kraepeliniana prevedeva una netta distinzione tra due grandi gruppi di malattie: la dementia praecox e la psicosi maniaco-depressiva. Tipico della dementia praecox (in Kraepelin) è il decorso: la diagnosi contiene già la prognosi e come Kraepelin scrive nella 8ª ed. del suo trattato (1909-1913) (cit. da Callieri, 1995) "ricorrono sempre (nella d.p.) la perdita dell’unità del pensiero, del sentire e dell’agire, l’appassimento dei sentimenti più elevati, i molteplici e peculiari disturbi della volontà, con i deliri di perdita della libertà psichica e di influenzamento ed, infine, la disintegrazione della personalità, mentre le conoscenze acquisite e le capacità semplici restano relativamente integre". Insomma pur se "non tutte queste caratteristiche possono essere dimostrate in ogni caso", all’esito finale in grave Defekt o in Verblödung non si può sfuggire. (Ad onore del vero va ricordato che nel 1920, alla fine della sua carriera, K. riconobbe che la drastica divisione da egli posta tra d.p. e PMD, sulla base del decorso e dell’esito finale, non era così completamente difendibile e questo dimostra in modo non equivocabile la onestà intellettuale di questo grande psichiatra). Ma di lui e della sua ricerca, rimane, nella cultura psichiatrica dell’epoca soprattutto il concetto di dementia praecox come quadro avente in sé una prognosi terribile e non modificabile, quella appunto del deterioramento psichico progressivo e irreversibile. È da questo concetto che nasce, per dirla con M. Bleuler, "il dogma della irreversibilità della schizofrenia", con gli esiti, appunto insiti nella diagnosi, in Verblödung e Defekt. La demenza schizofrenica viene quindi descritta come ottusità, con perdita della risonanza affettiva, manierismo, stereotipie, negativismo, alterazioni percettive. Lo stesso Kraepelin peraltro, come prima sottolineato, ammetterà che questa forma di esito non è la più frequente. Infatti molto più spesso l’esito schizofrenico viene descritto come "Defekt": molti anni più tardi Waitbrecht dirà che "la profusione dei termini usati per descrivere il Defekt è già un indizio del fatto che ancora ben poco si sa in proposito. Decadimento, impoverimento, insabbiamento, difetto, svuotamento dinamico, riduzione del potenziale energetico, tutti questi termini usati per delineare il concetto di Defekt colpiscono qualche aspetto ma non proprio tutto quello che noi chiamiamo stadio terminale schizofrenico". Sarà K. Jaspers comunque a evidenziare che un medesimo esito non può costituire una prova per l’identità della malattia, minando quindi alla base la costruzione Kraepelianiana della schizofrenia. E sarà poi Manfred Bleuler (figlio di Eugen) a studiare in modo più rigoroso, nel suo libro del 1972, il decorso e gli esiti della schizofrenia, introducendo il concetto di Endzustand, uno stadio a cui peraltro giungono, secondo M. Bleuler, il 60-75% degli schizofrenici dopo 10-15 anni di malattia. Tale stadio peraltro non è tout-court identificabile nel Defekt: l’Endzustand di M. Bleuler può corrispondere anche ad una guarigione (più o meno completa) o ad una psicosi di varia gravità; esso non è da intendere come qualcosa di definitivo o immutabile, perché "lo schizofrenico, come ogni uomo, si sviluppa e cambia fino alla morte" (M. Bleuler). Proprio per tale motivo non abbiamo voluto tradurre la parola composta Endzustand con il corrispondente letterale italiano "stadio terminale", che nella nostra lingua comporta una implicita osservazione di prognosi sfavorevole non solo quoad valetudinem, ma anche quoad vitam. Proponiamo invece di tradurre Endzustand con "condizione di uscita" perché ci sembra che questo sia in realtà ciò che traspira dalle parole di M. Bleuler: una concezione aperta e dinamica del decorso della psicosi schizofrenica che tende a superare concezioni datate (cfr. i 9 tipi di esito descritti da Kraepelin o i 14 tipi di esito descritti da Leonhard), e resta adeso alla clinica e alla profonda intuizione che la psicosi non è riassumibile in un approccio descrittivo, quand’anche enormemente documentato. Ballerini e Rossi-Monti in un lavoro alquanto pregevole ed originale si sono interrogati sulla reale esistenza del Defekt schizofrenico, arrivando a concludere che "la guarigione con difetto intesa in senso tradizionale non esiste. Esistono certo, e sono una fortunata conseguenza dei migliorati approcci terapeutici alla schizofrenia, guarigioni parziali assai più numerose di un tempo, situazioni di compromesso socialmente utile che, in definitiva, rappresentano un successo terapeutico. Sarebbe un errore metodologico includere queste guarigioni all’interno del gruppo di guarigioni con difetto". Questi Autori sostengono inoltre che, qualora vi sia effettivamente una "totale scomparsa della fenomenica psicotica, allora gli eventuali sintomi defettuali sono espressi da fenomeni di tipo nevrotico o psicopatico. E, in realtà, sono sintomi presenti nello stesso soggetto anche nella prepsicosi. A cosa si riduce allora il concetto di Defekt? Non sapremmo rispondere, se per Defekt si intende un quid patologico nuovo che segue alla psicosi ed è da essa diverso. La cosiddetta patologia defettuale corrisponde infatti ad una non avvenuta guarigione dalla psicosi e la patologia rilevabile in molti casi di vera guarigione non rappresenta affatto un quid novum nella biografia della persona". Il problema, come si vede, è ben centrato; il quesito a cui rispondere è allora: come si esce dalla psicosi schizofrenica?. Contro una tradizione imperante che riteneva che la psicosi schizofrenica, o meglio, il "processo schizofrenico", comportasse una inevitabile modificazione strutturale della personalità così caratteristica da poter essere connotata nosograficamente, sia come Verbloedung sia come Defekt e contemporaneamente lasciava ben poco spazio alle possibilità di evoluzione più favorevoli della malattia, la nostra pratica quotidiana, e le analoghe esperienze di tanti colleghi, indicano che il decorso e la prognosi della schizofrenia sono venuti modificandosi grandemente nel corso di questi ultimi 30-40 anni, tanto che forse, ora come non mai, viene sentito il bisogno di riarticolare le nostre conoscenze ed esperienze sul "come si esce" dalla psicosi schizofrenica. Gli studi sul decorso alla schizofrenia e sui fattori capaci di influenzare tale decorso continuano, a questo proposito, ad essere molto importanti. Essi ci indicano la tendenza complessiva, all’interno di un campione significativo, delle modalità evolutive della psicosi schizofrenica. Ma ancora più interessante appare ora riflettere sul significato che abbiamo finora attribuito ai termini di Defekt, Verbloedung, Schizofrenia residua; paradossalmente possiamo dire che vi è più accordo, allo stato attuale, sul fatto che vi possano essere delle guarigioni (cosa praticamente negata dalla psichiatria fino a non molti anni fa), che sulle multiformi possibilità in cui si articolano i quadri clinici di pazienti schizofrenici dopo 15-20 anni di malattia. I termini di Verbloedung e Defekt traducono la convinzione che il "processo schizofrenico" comporti una perdita, totale o parziale, di capacità, abilità, possibilità di sperimentare affetti, emozioni, sensazioni, indicando quindi che l’esperienza psicotica ha prodotto dei danni non riparabili all’interno del paziente. Ma tutto ciò è poco in sintonia con la osservazione che alcuni pazienti guariscono dalla psicosi: come mai allora questi ultimi riescono a sfuggire al danno defettuale o catastrofico? Crow ha introdotto il concetto di schizofrenia di tipo I e tipo II: caratteri distintivi del tipo I sarebbero la presenza di deliri, allucinazioni, disturbi formali del pensiero, il decorso acuto, la buona risposta ai neurolettici, la prognosi spesso favorevole, l’assenza di compromissione intellettiva, la patogenesi collegabile ad una alterazione dei sistemi dopaminergici; il tipo II sarebbe invece contraddistinto dall'impoverimento affettivo, dalla povertà dell'eloquio, dalla perdita della iniziativa, dal decorso cronico, dalla scarsa risposta ai neurolettici, dalla prognosi quasi costantemente negativa, da una frequente presenza di deficit intellettivo, da una probabile patogenesi legata a perdita cellulare e cambiamenti strutturali nel cervello. Esistono allora due schizofrenie o, forse, molte schizofrenie? Questo è senz'altro uno dei punti centrali del dibattito attuale: noi riteniamo che per poter aumentare le nostre conoscenze in questo senso è importante ricostruire il percorso compiuto dal paziente nella psicosi: è all'interno di questo percorso che ognuno dei pazienti articola una propria modalità trasformativa che lo modifica e modifica anche chi condivide con lui questa esperienza: in questo senso noi pensiamo che l'esperienza della psicosi lascia il suo segno all'interno dell'individuo e ne coarta numerose potenzialità; la fine della produttività psicotica non per questo deve intendersi legata ad uno spegnimento, (per consunzione) della personalità, con conseguente affioramento del quadro defettuale; molto spesso abbiamo avuto l’impressione di trovarci di fronte a pazienti che, sotto una corazza di apparente "ottundimento", (Weitbrecht), "perdita del potenziale energetico" (Conrad), "anaffettività" etc. nascondevano un mondo interno ricco e capace di profonde emozioni. E così noi tendiamo sempre la considerare la possibilità, di fronte ad un malato schizofrenico in Endzustand, che ciò che noi osserviamo come caratteristiche negative e di impoverimento (il Defekt) possa essere, dal punto di vista del malato, una modalità di funzionamento intra ed interpersonale che gli permette un controllo maggiore sulla realtà interna ed esterna. Gli aspetti stereotipi, di ritiro apatico, di "sottofunzionamento" propri delle fasi defettuali, potrebbero allora essere considerati una tappa nel tentativo del paziente di operare una ristrutturazione interna che gli permetta di integrare nel proprio campo esperenziale i vissuti che, nelle fasi acute della psicosi, costituiscono il terreno delle proiezioni deliranti e allucinatorie. In questo senso ci pare importante pensare al Defekt come ad una situazione non statica, ancora passibile di evoluzione, non predeterminata nel suo esito. È questa una prospettiva dinamica che ci sembra importante e che tenta di superare uno sterile nosografismo che sta ingabbiando e limitando la nostra capacità di osservazione compartecipata. Sono stati i 3 grandi studi catamnestici, compiuti negli anni’70 da M. Bleuler, L. Ciompi e G. Huber a confermare che il decorso e l’esito della schizofrenia è ben lungi dall’essere scontato e uniforme e che almeno in circa un terzo dei casi il disturbo schizofrenico evolve verso la guarigione, in 1/3 cronicizza in modo deficitario e in 1/3 si ha la cosiddetta guarigione sociale. Nonostante ciò il destino della demenza e conseguentemente la negatività della prognosi hanno continuato a connotare la schizofrenia fino ad oggi; come ha scritto Mistura (1998), "malgrado gli sforzi compiuti in Europa e negli Stati Uniti (si pensi a Bleuler, Freud, Jung, Sullivan, Fromm-Reichmann, Arieti, Minkowski, Binswanger, Searles, Laing, Benedetti),la psichiatria di Kraepelin è ancora oggi quella meglio conosciuta e praticata dagli psichiatri. L’esercizio di tale assistenza psichiatrica non è sempre consapevole, ma è come se si imponesse per forza di cose. Migliaia di persone vengono ancora oggi esaminate e giudicate, malgrado oltre trent'anni di critica e di riforma istituzionale, secondo gli insegnamenti di Kraepelin. Del resto, perché stupirsene? La visione di Kraepelin, che potremmo definire sostanzialmente prognostica e pessimistica, facilita enormemente il lavoro dello psichiatra e ne favorisce il disimpegno. Quando ci si trova di fronte a una persona che per definizione è destinata a divenire demente, a che pro darsi tanto da fare? La risposta più frequente che gli psichiatria danno ai familiari che si interessano di un loro congiunto schizofrenico, è ancora oggi: "potrà forse migliorare un po' con la terapia farmacologica e la riabilitazione, ma non potrà mai guarire!". Anche se diversi studi recenti e passati contestano che non ci sia guarigione tra i pazienti schizofrenici, tale convinzione sulla inguaribilità costituisce uno degli ostacoli più grossi in direzione di un'alternativa all'assistenza psichiatrica custodialistica". Quando nel 1998 M. Maj, nel suo noto editoriale pubblicato dall’Am. Y. of Psych., ha proposto di modificare il nome di schizofrenia con quella di "psicosi primaria" ha voluto prendere atto anche (non solo, evidentemente!) di questa tenace e persistente idea di incurabilità che anche molti operatori associano al concetto di schizofrenia e che è strettamente legato al concetto Kraepeliniano di dementia praecox e non a quello di schizofrenia di E. Bleuler. Ma torniamo al periodo 1910 — 1913. La comparsa della concettualizzazione bleuleriana (1911) non poteva non essere dirompente, anche se Bleuler, nella sua introduzione alla sua più famosa opera (Dementia praecox oder Gruppe der Schizophrenien) tende a mantenere un legame con Kraepelin (il titolo stesso dell’opera né è una testimonianza) e scrive: "chiamo la dementia praecox schizofrenia nella speranza di mostrare che la dissociazione è una delle sue più importanti caratteristiche". Lo fa insomma un po’ in sordina, quasi con la preoccupazione di rompere troppo duramente con il mondo a cui anch’egli appartiene. In realtà non potrebbe esserci nulla di più distante tra la schizofrenia di Bleuler e la dementia praecox di Kraepelin: certo, si parla dello stesso disturbo, ma il modo in cui se ne parla e soprattutto il modo in cui lo si vuole esplorare è completamente diverso. Con Bleuler compare la psicopatologia, cioè il tentativo di ricerca del senso o di un senso possibile, sotto l’importante influsso dell’opera di Freud (non dimentichiamo che proprio in quegli anni C. G. Yung è giovane assistente di Bleuler, ed è tutto preso dal dimostrare la applicabilità della psicoanalisi anche al di fuori della nevrosi). "Il grande merito di Bleuler fu quello di sottrarre i "dementi precoci" di Kraepelin al loro immancabile destino dominato dalla demenza. Introducendo la nozione di schizofrenia, vero e proprio concetto operativo-clinico, Bleuler si oppose da un lato allo spezzettamento dei malati andando alla ricerca del disturbo fondamentale (quello che poi Minkowski denominerà "disturbo generatore") e dall’altro diede agli psichiatri la speranza di poter fare qualcosa perché, per lui, non era affatto vero che gli schizofrenici fossero incurabili". (Mistura, 1998) Nella teorizzazione di Bleuler compare anche "l’interpretazione della psicosi come effetto di una dialettica interna al soggetto: i due poli sono qui rappresentati dall’espressione fenomenica dal processo morboso, da un lato, e da tentativi di adattamento e compenso, dall’altro. L’idea che ispira Bleuler è introdurre uno scarto tra le manifestazioni primarie del processo morboso e i sintomi conclamati: in tale scarto troviamo di nuovo al lavoro il soggetto. La distinzione tra sintomi primari (diretta espressione del processo schizofrenico) e secondari (tentativi di adattamento psicoreattivo alle modificazioni del campo esperienziale dovute ai sintomi primari) rappresenta non solo "una delle idee più feconde della psicopatologia", come scrive Weitbrecht (1963), ma una di quelle idee in assenza delle quali non si dà la psicopatologia stessa" (Stanghellini, 1997). Tra i sintomi primari Bleuler indica, innanzitutto, la perdita dei nessi associativi o dissociazione; il nome stesso di schizofrenia si basa su questo concetto (schizein = tagliare, frén = mente). Va ricordato che, nel 1912, Philippe Chaslin in modo del tutto autonomo da Bleuler descrive il gruppo delle "folies discordantes", caratterizzate proprio dal sintomo della discordance, di cui egli parla riferendosi "a due livelli diversi: il primo livello è l’assenza di accordo tra emozioni e idee (la dissociazione ideo-affettiva di Bleuler), il secondo invece caratterizzato da un discorso formalmente corretto ma che non rinvia ad alcun significato". (Alessandrini, 2004) Bleuler, parecchi anni dopo (1926), riconoscerà l’interesse del concetto di discordance scrivendo: "… ho proposto il nome di schizofrenia. Ma se il termine di Chaslin, folies discordante, fosse già esistito, avrei potuto sceglierlo altrettanto appropriatamente". È stato successivamente più volte sottolineato come il concetto di scissione, da cui origina il termine di schizofrenia, sia stato, dopo Bleuler, raccolto e indagato soprattutto da Autori di ispirazione psicodinamica e lo stesso M. Bleuler, nel 1972, sostenne che solo una minoranza degli psichiatri si era occupata del concetto di dissociazione come fondamento della malattia schizofrenica. Ciò è profondamente vero, ma va sottolineato che l’uso che del termine scissione ha fatto la psicoanalisi (soprattutto Kleiniana) si discosta di molto dalla concezione bleuleriana, basata sulla psicopatologia; la psicoanalisi kleiniana distingue tra scissione dell’oggetto dell’io e ancora tra scissione coerente (ad esempio tra buono e cattivo) e frammentante (come si nota appunto nella schizofrenia). W. R. Bion porterà poi a maturazione completa tale pensiero, con l’introduzione dei concetti di elemento β e oggetto bizzarro.

L’altro concetto fondante la psicopatologia della schizofrenia, e anche per esso E. Bleuler conia un neologismo, è l’autismo: questo sì molto indagato da quasi tutti i grandi psicopatologi del secolo scorso. Bleuler ha il merito enorme di additare il problema, ma il suo concetto di autismo risente molto del peso di una tradizione, degli aspetti legati alla psicoanalisi in termini di meccanismo di difesa e, infine, della non chiara colleganza con i cosidetti sintomi "accessori" della schizofrenia: deliri e allucinazioni. "Chiamiamo autismo, egli scrive, il distacco dalla realtà e la predominanza della vita interiore. (…) La vita interiore assume una preponderanza patologica". Per Bleuler l’autismo schizofrenico è, da un lato, "la diretta conseguenza della scissione schizofrenica della psiche, in quanto il rilassamento schizofrenico della logica porta (…) alla esclusione di tutte quelle associazioni che si contrappongono ad un complesso a sfondo emotivo. In questo modo può essere soddisfatto senza problemi il bisogno, che non manca mai, di sostituire con la fantasia una realtà insufficiente"; d’altro lato "anche l’autismo è l’esasperazione di un fenomeno fisiologico. Esiste un pensiero autistico normale che non tiene in nessun conto la realtà", come nel bambino o nel selvaggio. Scrive W. Blankenburg (1971): "pur non essendo specifico in quanto sintomo, l'autismo ci dà tuttavia l’impressione, da un altro punto di vista, di essere "più specifico" della maggior parte degli altri sintomi schizofrenici, ivi compresi quelli di primo rango. Ciò permette di comprendere perché l’autismo ha potuto assumere, per Bleuler, il ruolo di un "sintomo fondamentale". In verità, nell'opera di Bleuler la posizione dei sintomi fondamentali, dal punto di vista del loro valore concettuale e teorico, è rimasta in larga misura non chiarita. Schneider lo ha messo precisamente in evidenza, ancora una volta, nel 1957. A nostro avviso questa assenza di chiarezza è dovuta innanzitutto al fatto che Bleuler ha proiettato alcune intuizioni fenomenologiche sul piano della sintomatologia clinica. Nell'intrecciarsi di livelli del problema tra loro diversi, il concetto è divenuto, a prima vista, inutilizzabile secondo la prospettiva scientifica. La delusione per lo sfocamento operato da Bleuler della pur fondamentale intuizione di autismo non potrebbe essere espressa più amaramente che nella lettera di Jung a Freud del 1912 citata da Stefano Mistura nella prefazione all'edizione italiana (1980) di Minkowski (1933): "L'autismo di Bleuler è molto equivoco e oscurissimo dal punto di vista teorico. Il termine giusto per definirlo è senza dubbio "inconsistente"." Sembra che il perno su cui ruota la geniale intuizione bleuleriana dell'autismo schizofrenico sia il giganteggiare della fantasia, condotta dai "complessi emotivi" del malato: è questa sorta di ipertrofia dell'interiore fantasia che, con il favore della scissione associativa, estrania la persona dal mondo esterno. L’aspetto per così dire "positivo" (predominare del mondo interno fantasmatico) appare a più riprese nei testi bleuleriani come il marchio dell'autismo; l’aspetto per così dire "negativo" (distacco dalla realtà), benché Bleuler non stabilisca una gerarchia genetica fra i due aspetti, sembra troppo generico per definire l’autismo bleuleriano. Non così per Minkowski: questo grande e originale psicopatologo, questo "fenomenologo così impuro" perché sempre e soprattutto aderente al dato clinico, ha detto di lui con ammirazione Tatossian, fa dell’autismo il disturbo generatore dell’esistenza schizofrenica, e non un semplice "sintomo" della schizofrenia, per fondamentale che possa essere considerato. "Minkowski, notando che da tempo gli psichiatri avevano indicato, con termini quali "discordanza" (Chaslin), "atassia intrapsichica" (Stransky), "dissociazione" (Claude) ecc., come il disturbo essenziale della schizofrenia coinvolgesse, più che l’una o l’altra funzione psichica, la loro armonica coesione, interessando per così dire lo "spazio interstiziale" fra le varie funzioni, pone la domanda fondamentale di quale fattore stabilisca nella norma la concordanza fra queste "facoltà". È rispondendo a questa domanda che Minkowski delinea il concetto di "contatto vitale con la realtà". Egli intitolava la sua tesi di dottorato in medicina del 1926 La notion de perte de contact vital avec la réalité et ses applications en psychopathologie, e nei lunghi successivi anni di rigoroso pensiero, ("rigoroso" perché sempre rispettoso della complessità dei dati empirici (ci ricorda Lantéri-Laura, I997)), ha sempre più sviluppato il concetto di perdita di contatto "vitale" con la realtà come il "disturbo generatore" e definitorio dell'autismo schizofrenico. Vi è in Minkowski una continua sottolineatura del "sentimento di armonia con la vita", del "sincronismo vissuto", che connotano questo tipo di accordo con la realtà. Un accordo che non riguarda certo gli aspetti di conoscenza razionale del mondo, e in definitiva non riguarda il "come" l’esistente onticamente è, ma il presupposto ontologico che il mondo del vivere "è": è una realtà intersoggettiva nella quale non soltanto l’ipseità è immersa, ma che è co-costitutiva dell’ipseità stessa. È questo fondo e sfondo ovvio, pre-cognitivo, pre-categoriale, pre-verbale di sincronismo con la naturalità degli altri, che Minkowski chiama "contatto vitale con la realtà". Ma l’autismo minkowskiano è solo un erede più lontano di quanto sembri, al di là dell'omaggio di Minkowski al maestro di Zurigo, dall'autismo di Bleuler. Non solo l'autismo non viene più considerato, come avviene in Bleuler, un sintomo conseguente al disturbo delle associazioni, ma il profilo stesso del fenomeno autismo è profondamente modificato. All'incrocio degli sfondi culturali bergsoniani e fenomenologici, all'incrocio dei concetti di disturbo generatore e di coinvolgimento della personalità tutt'a intera, il punto di svolta è la concezione minkowskiana di "attività autistica". E attraverso essa che la persona autistica non può più essere considerata come semplicemente ripiegata sulle sue fantasie, e l'autismo un fenomeno puramente ed erroneamente inteso come interiorizzazione, come annota Binswanger (1956) - "rêverie passiva, assorbimento della personalità da parte della mera vita interiore, da parte di complessi e di fantasie". Ciò che Minkowski sottolinea è che "esiste anche una attività autistica, una attività "primitivamente" autistica. Forse addirittura è essa che costituisce la chiave di volta di tutta la schizofrenia. Avendola trascurata, si è stati indotti a identificare l’autismo con l’interiorizzazione, con gli stati passivi di rêverie, con un assorbimento della personalità nella vita interiore fatta di complessi e di fattori immaginari" (Minkowski, 1927, p. 14). Né sembra eccessivo fare dell'"attività autistica" la "chiave di volta" della schizofrenia, perché è l’analisi di essa che ci mette in contatto con l’obliquità o con il vuoto, quali figure dell'evanescenza dell'ovvietà del common sense, della crisi dell'accordo pre-categoriale con il mondo della vita. In quello che Minkowski definisce "ciclo dell'attività personale", che pur ci mette in tensione o in contrapposizione con il mondo, tuttavia "esistono limiti che lo slancio personale non supera mai" (ibid. p. 50), se non nell'attività autistica o, possiamo aggiungere, in quella figura dell'autismo che è la binswangeriana stramberia. Sulle tracce del pensiero di Ricoeur sviluppato dall'ultimo Tatossian potremmo dire che in questi casi vi è un prevalere del problema dell'inseguimento dell’identità come essere se stessi, come "ipseità", a detrimento dell'essere gli stessi in armonia con parametri e norme intersoggettivi." (Ballerini, 2002) Così, l’autismo non deriva o è definito dalle pur possibili prevalenti fantasie, o dalla pur possibile prevalenza di "complessi" affettivi: è una forma particolare di vita psichica, un difettivo modo di essere che si coglie allo svanire del radicamento nel contatto vitale con la realtà. Binswanger, dal canto suo, già con la sua celebre relazione "Über Phänomenologie" (1922) parte dal concetto di autismo di Bleuler ma chiarisce che, con quella impostazione, nulla può essere sull’assenza del fenomeno autismo. Ciò che Binswanger più volte sottolinea è che "autismo non significa ritirarsi dal mondo e ripiegamento in se stessi, ma soggiogamento del sé da parte del mondo, esautorazione del sé". O, ancora, "autismo non è dunque primaria espressione di distacco dal modo, ma della debolezza dell’esistenza". Assistiamo dunque di un capovolgimento dell’ottica bleuleriana, all’interno della concezione daseinsanalitica, che noi traduciamo, così come valeva Cargnello, "analisi della presenza". Dal pensiero di Heidegger, a partire da Essere e Tempo (1927), Binswanger elaborerà, continuando in modo incessante fino alla sua morte (1966), uno originale sviluppo della fenomenologia, ove non è più in primo piano la distinzione tra sano e malato, ma la preoccupazione di cogliere, anche nell’uomo malato, la modalità con cui si declina e si temporalizza il suo essere-nel-mondo. L’uomo autistico non è più libero di progettarsi nel mondo ma "l’accento dell’esistenza si disloca dal sé al mondo"; Binswanger continuerà a sottolineare, come del resto fa Minkowski, che l’autismo è un aspetto essenziale della schizofrenia, non un sintomo in mezzo ad altri, ma la singolare modalità dell’essere schizofrenico, cosichè ne investe ogni fenomeno. "L’essenza dell’autismo è ben distante dal potersi identificare senza residui con l’introversione, col chiudersi in se stessi, con l’incistarsi; va piuttosto ravvisata nel travolgimento che tende a limitare qualsiasi possibilità di attuazione". Sembra basilare sottolineare come Bleuler si preoccupi di smontare un’immagine dell’autismo visto solo come mancanza: mancanza di contatto, di esperienze relazionali, di vissuti; l’autismo invece essendo caratterizzato da una modificazione della struttura spazio-temporali dell’Esserci: l’uomo autistico accede ad un gran numero di esperienze, ma sempre connotate da un rapporto di soggiogamento da parte del mondo: il tempo è vuoto in quanto viene meno la continuità esistentiva, sostituita da un adesso e una altro adesso. Vi è quindi uno spostamento dalla quantità delle esperienze alla loro impoverità qualità, con una accentuazione che rivaluta, per così dire, il nucleo basale delle esperienze schizofreniche, assegnandogli una importanza ben maggiore della ricca produttività delirante e allucinatoria. Non a caso sarà W. Blankeburg (1971), allievo di Binswanger, a continuare il lavoro di sottolineatura delle forme paucisintomatiche di schizofrenia, nel tentativo di cogliere la dimensione nucleare del disturbo schizofrenico, che egli individua nella perdita dell’evidenza naturale. Va specificato che, per Blankenburg, dimensione basale della schizofrenia significa dimensione costitutiva della modalità schizofrenica di esistenza, senza nessun riferimento a linee etiopatogeniche di sviluppo della malattia schizofrenica e al supponibile substrato biologico di essa. "Basale, scrive Blankenburg, vuol qui le condizioni di possibilità di un rapporto con sé e con il mondo". Ma leggiamo le parole di Anne Rau, la paziente di Blankenburg che conia la espressione "evidenza naturale": "Che cosa mi manca davvero? Qualche cosa di Piccolo, di strano, qualche cosa di Importante, di indispensabile per vivere. A casa, da mia madre, umanamente non c'ero. Non ero all'altezza. Mi limitavo a stare lì, stavo semplicemente in quel posto, ma senza essere presente. Ho bisogno di una relazione che mi guidi - quando non ho più nozioni sufficienti non ci riesco..., per esempio una relazione con una famiglia, con una donna. Ho bisogno di un legame che mi guidi, senza che tutto [sia] artificiale... adesso devo sempre stare attenta a non perdere tutto... L'esistenza è avere fiducia nel suo modo di essere che stimola, cosi che io possa accettare... dovrei anche essere più legata e più impegnata attraverso la fiducia. Ho semplicemente l’impressione di avere ancora bisogno di appoggio. Ho bisogno di appoggio nelle cose quotidiane più elementari. Sono ancora troppo piccola, piccola nel modo di pensare. Non ci riesco da me. Senza dubbio mi manca l'evidenza naturale". Aggiunge Blankenburg (1971): "Se la perdita dell'evidenza naturale, venisse intesa come un sintomo finalizzato alla diagnosi clinica, la si giudicherebbe pressoché priva di ogni valore. Non sarebbe infatti un sintomo specifico. Oltre a essere riscontrabile in forma più o meno pronunciata in vari altri contesti psicopatologici, la perdita dell’evidenza naturale costituisce anche - sia pure in termini quantitativamente più sfumati - un momento stimolante in qualsiasi evoluzione normale della personalità. Correlativamente dunque, la perdita dell'evidenza naturale non deve servirci da sintomo, e meno che mai da sintomo "specifico"; deve invece costituire un filo conduttore per lo studio delle metamorfosi del Dasein umano, metamorfosi che lasciano senza dubbio percepire una direzione assolutamente precisa - e per certi aspetti totalmente specifica. Volendo ricorrere a una formulazione paradossale: si tratta della specificità del non-specifico". Wyrsch (1949) si era già imbattuto in un paradosso di tal genere allorché scriveva che nello schizofrenico la trasformazione della persona non è certamente un "sintomo primario" (dal momento che può anche manifestarsi soltanto come una conseguenza dell'episodio acuto della malattia), ma che tuttavia è "caratteristica della malattia come nessun altro sintomo riesce a esserlo". Ciò si basa sul fatto che i sintomi della malattia e il modo del Dasein possono certo coincidere fattualmente ma che, nella loro determinazione di essenza, sono incommensurabili. "Il senso comune non è un insieme di conoscenze oggettive ma ha piuttosto valore di un atteggiamento, l’atteggiamento naturale col quale la maggior parte delle persone vedono e vivono il mondo. Quale che sia quello degli schizofrenici, non è certamente, il loro, l’atteggiamento naturale (Tatossian, 1979). Nell'accezione appena delineata, la "perdita" dell'evidenza naturale, deve essere concepita non tanto come privazione ma piuttosto come negazione intesa dialetticamente. In ultima analisi, pertanto, la non-evidenza non è meno costitutiva dell'evidenza per l’essere-nel-mondo umano, semplicemente lo è in maniera diversa. Finché la psicopatologia fenomenologico-antropologica rimarrà orientata in funzione di norme, vale a dire finché non penserà in termini dialettici, correrà continuamente il rischio di proporre soltanto una traduzione degli abituali concetti clinico-diagnostici in un'altra terminologia, in luogo di realizzare un autentica conoscenza (Szilasi, 1951; Kisker, 1963; Blankenburg, 1958, 1964). Se la non-evidenza non è meno costitutiva dell'evidenza per l’essere-nel-mondo umano, è possibile considerare la relazione tra evidenza e non-evidenza come caratteristica della maniera in cui qualcuno è-nel-mondo. È anche chiaro, perciò, che non può trattarsi di una proporzione statica. Questa proporzione è dinamica, non solo perché varia costantemente nello stesso individuo, ma anche, e più fondamentalmente, perché evidenza e non-evidenza si potenziano reciprocamente in un movimento dialettico. Quest'alterazione particolare - la perdita dell'evidenza naturale — si lascia notare innanzitutto nel commercio degli incontri di ogni giorno, vale a dire nelle innumerevoli piccole esigenze della vita quotidiana; ma si impossessa anche della totalità dell'orientamento vitale. Ciò che noi percepiamo nella maggioranza dei malati è essenzialmente il prodotto di quest'alterazione. Dell'alterazione in quanto tale, della trasformazione cioè dell'orientamento proprio del mondo della vita , sappiamo ben poco. Gli stessi malati sembrano quasi non rilevarla. In malati come A., invece, l'insicurezza soggettivamente provata si colloca assolutamente in primo piano. A differenza dei più, pazienti come questi si scontrano continuamente con la propria incapacità di muoversi nell'evidente, prima ancora che tale modificazione venga colta in tutta la sua portata da chi vive loro accanto. Spesso tentano di "dissimularla", come dice A., per esempio parlando a voce troppo alta o ridendo fragorosamente. Si tratta però di tentativi che riescono solo transitoriamente e incompletamente; questi pazienti appaiono quasi sempre perplessi, insicuri, e ci trasmettono l'impressione di una radicale "incapacità". A uno sguardo superficiale possono apparire estremamente distratti". (Blankenburg, 1971) Ma in realtà, come scrive Tatossian (1979) la perdita della evidenza naturale schizofrenica "è il nucleo dell’autismo, anche se abitualmente questo nucleo è più o meno dissimulato da una sintomatologia "reattiva" che va dalle attività autistiche al delirio, che può essere considerato la forma più complessa dell’autismo schizofrenico: nel delirio la soggettività ha messo fuori gioco il legame con i fatti reali e gli oggetti preferenziali del delirio sono non delle cose o dei fatti individuali ma dei modi di essere, delle "possibilità di essere della presenza umana", come ancora specifica Blankenburg. Anne dice: "Io non posso veramente liberarmi e andare verso gli altri", e Blankenburg non manca di sottolineare come la costituzione dell’io non possa essere presa in esame artificialmente isolandola dall’intersoggettività, la struttura deficitaria della quale è il nucleo dell'alienazione schizofrenica e in rapporto complementare con la fondazione dell'"evidenza". Nei confronti del problema della "costituzione trascendentale" dell'intersoggettività in effetti possiamo chiederci sei noi viviamo in essa perché abbiamo basalmente un’esperienza in comune del mondo, o se poiché viviamo in essa sperimentiamo un mondo comune. Ed è questa alterazione di base che si esprime nella dolorosa incapacità di essere con l’altro, di mettersi al posto dell'altro, di sentire come gli altri sono ecc. Il fatto che ci sia un'evanescenza radicale della "confidenza" con l'altro, senza una "diffidenza" annunciatrice del delirio, induce Blankenburg a sottolineare che la problematica dell'essere per gli altri non è importante solo per le psicosi paranoidi, ma risale assai più indietro clell’invenzione del delirio. L'altro non è solo costituito come tutto ciò che é incontrato nel mondo, ma appare prima come momento costitutivo che co-determina l'ovvietà naturale del mondo e del Sé. "Ma quale autismo possiamo avere all’orizzonte nel meditare la lezione di Blankenburg? L'autismo è assieme molto meno e molto più di un sintomo, anzi non è di per sé un concetto riducibile a un sintomo, ed è stata rimproverata a Eugen Bleuler una certa commistione fra il piano clinico-sintomatologico e quello dell'intuizione fenomenologica, allorché fa di quella configurazione antropologica che è l'essenza dell'autismo un "sintomo fondamentale" della schizofrenia. A questa intricazione di piani diversi si deve che il concetto di autismo sia "divenuto inutilizzabile dal punto di vista scientifico". Ma, in maniera paradossale, Blankenburg scrive anche che se l'autismo non ha alcuna specificità come sintomo, tuttavia, da un'altra angolatura, dà l'impressione di "essere più specifico della maggior parte degli altri sintomi schizofrenici, ivi compresi quelli di primo rango"." (Ballerini, 2002) Senza dubbio il concetto di autismo di Minkowski, legato alla perdita del contatto vitale con la realtà appare molto più vicino alla concezione di Blankenburg rispetto a quella di Bleuler. Certo, come scrive Ballerini (2002) né l’autismo povero di Minkowski, né la perdita dell’evidenza naturale di Blankenburg si accordano al modello medico che cerca sintomi", ma possono invece illuminare la ricerca comprensiva del senso che può acquisire una determinata modalità di vivere (o di non vivere) la dimensione intersoggettiva. In fondo la vera novità nella evoluzione nel concetto di schizofrenia è legata, per quanto riguarda il livello della ricerca psicopatologica, al progressivo estendersi del campo intersoggettivo come momento fondante per ri-situare quadri fenomenici complessi e spesso sfuggenti. O, ancora, con le parole di Borgna (1995): "noi non siamo cartesianamente monadi senza finestre: noi siamo gettati e immersi nel mondo con le nostre speranze e le nostre disillusioni, le nostre angosce e la nostra disperazione, le nostre attese e la nostra gioia. Non c'è l’io da una parte e il mondo delle cose e della realtà umana dall'altra: ma l’io si riflette nel mondo e il mondo si rispecchia nell’io in una circolarità senza fine. Questa è una delle intuizioni radicali, la più sconvolgente intuizione, della fenomenologia: della fenomenologia filosofica e della fenomenologia applicata alla clinica... Quando cambia lo Stimmung (lo stato d’animo) che è in ciascuno di noi, contestualmente cambia anche la fisionomia del mondo: cambiano i modi con cui il mondo ci chiama e ci parla, ovviamente nella reciprocità dialettica delle relazioni non c'è modificazione mondana che non si accompagni ad una modificazione dell’io: della soggettività perduta nel mondo". Due prime conseguenze dunque: da una parte la consapevolezza che "anzitutto, e per lo più, l’Esserci si comprende a partire dal suo mondo" (Heidegger), dall’altra la concezione di un mondo non più costituito sulla contrapposizione di soggetto e oggetto, ma fondantesi sulle inter-relazioni tra mondo proprio (Eigenwelt), mondo coesistentivo (Mitwelt), mondo ambiente (Umwelt). Del mondo schizofrenico con gli strumenti della psicopatologia, possiamo tentare di comprendere anche a livello terapeutico, l’esistenza di una dimensione di scambio, non più di sola osservazione tesa alla ricerca di sintomi predefiniti (le idee deliranti, le voci etc.) che portino alla codifica di una diagnosi. E, con Binswanger, ricordiamo che "il mondo designa non solo una cosa, ma anche il pari tempo un come, un modo fondamentale in cui l’uomo fattualmente esiste". E chi si occupa di ricerche concernenti l'iter delle presenze schizofreniche non può non occuparsi delle regioni mondane quali il mondo proprio, il mondo coesistentivo, il mondo ambiente. "Quando il Sé può liberamente attuarsi, realizzarsi, queste tre regioni reciprocamente si propongono, si dischiudono, si intrecciano l’una con l’altra: nelle forme schizofreniche invece, tali articolazioni avvengono non più nel segno della naturalezza e dell'ovvietà, ma invece di una più o meno espressa e radicale problematicità. Il mondo proprio non trapassa più fiduciosamente nel mondo circostante e in quello di coloro che ci circondano per lasciarcene sorreggere, nutrire, riempire, ma al contrario se ne discosta in modo brusco e stridente. Tale problematicità si esprime nel fatto che ognuna di queste regioni mondane viene a proporsi, piuttosto che come incessante apertura, come limite, o peggio, come contrapposto nei confronti di altre" (Cargnello, 1982). BIBLIOGRAFIA Alessandrini M. — Ripensare la schizofrenia — Magi ed., 2004 Ballerini A. — Patologia di un eremitaggio — Bollati, 2002 Blankenburg W. — La perdita dell’evidenza naturale — Cortina, 1998 Cappellari L. — Callegaro M. — Schizofrenia residua e Defekt — Rivista "Psichiatria Generale in Età Evolutiva" — vol. 28, 1990 Cargnello D. — Il concetto di autismo nell’opera di L. Binswange — Rivista "Psichiatria Generale in Età Evolutiva" — n. speciale, 1993 Garabè J. — Storia della schizofrenia — Magi ed., 2001 Maggini C. (a cura di) — Psicopatologia e clinica della schizofrenia — ETS ed., 1995 Mistura S. — Introduzione a: E. Minkowski — la schizofrenia — Einnaudi ed., 1998 Stanghellini G. — Antropologia della vulnerabilità — Feltrinelli ed., 1997 | POL.it è organizzata per rubriche e sezioni affidate a Redattori volontari che coordinano le varie parti della Rivista. Anche tu puoi divenare collaboratore fisso o saltuario della testata, scrivi utlizzando il link proposto sottto, dando la tua disponibilità in termini di tempo e di interessi, verrai immediatamente contattato. Come tante realtà sulla rete POL.it si basa sul lavoro cooperativo ed è sempre alla ricerca di nuovi collaboratori, certi come siamo che solo un allargamento della cerchia dei suoi redattori può garantire alla Rivista la sua continua crescita in termini di contenuti e qualità. ti aspettiamo..... |