|  |  |  |  |  |  |

|

| |||||||

|

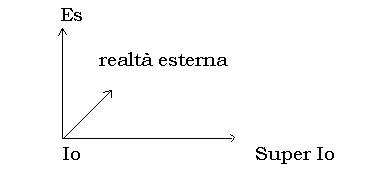

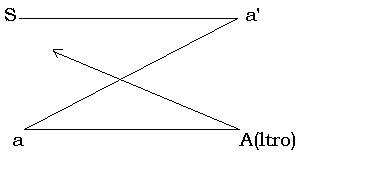

Non idem, non ipse? Il soggetto tra metonimia e strategia Giovanni Bottiroli docente di Teoria della Letteratura all'Università di Bergamo "in the fatness of these pursy times" (Shakespeare, Hamlet, III, 4) 2. Il Sé come racconto. Che la soggettività umana sia intrinsecamente temporale, che il tempo diventi tempo umano solo quando viene raccontato, e che ogni eventuale terapia debba tener conto del nesso tra vita e racconto, sono convinzioni attualmente molto diffuse. La condizione patologica può venir descritta come incapacità a "raccontare", cioè a elaborare narrativamente, la propria storia. Dobbiamo chiederci pertanto che cos'è una buona elaborazione narrativa. Per trovare una risposta a questa domanda è sufficiente rivolgersi alle teorie del racconto ? Credo di no. Raccontare non è solo "raccontare una storia" ; per comprendere che cosa raccontano i racconti è necessario saper analizzare come viene narrata una storia: risulta essenziale la dimensione retorica, intendendo per retorica non l'arte della persuasione bensì l'intelligenza figurale, la teoria degli stili di pensiero (cfr. Bottiroli 1993 e 1997). In una prospettiva più ampia, è necessario collegare la riflessione filosofica con la retorica degli stili e con i modelli della psiche, e questi ultimi andranno valutati anche per la loro idoneità a manifestare il carattere temporale dell'esistenza. Un'altra convinzione che si è progressivamente affermata a partire da alcuni scritti di Max Black, è l'affinità tra metafore e modelli scientifici. Già Freud, peraltro, asseriva che "le descrizioni in psicologia possono farsi solo con l'aiuto di similitudini. Questa non è una particolarità della psicologia, anche in altri campi è così. Ma siamo anche costretti a mutare frequentemente paragoni : non v'è alcuno che possa servirci a lungo" (1926, trad. it. p. 363). Se esiste un'affinità tra metafore e modelli, anche i modelli andranno cambiati con una certa, e sia pur minore, frequenza. Proverò adesso a formulare diversamente lo schema di cui si serve Freud in L'io e l'Es, per rappresentare la seconda topica :  Questa riformulazione mi sembra utile per comprendere il passaggio da Freud a Lacan, da una teoria della psiche divisa in sistemi a un modello in cui diventano decisivi i registri e i regimi (cioè gli stili). Confrontiamo dunque lo schema precedente con lo schema L :  Poiché questo modello è meno noto, ed è anche meno semplice, di quello freudiano, potrà risultare utile qualche rapido chiarimento. Le estremità indicano i quattro poli di un soggetto che si costruisce dapprima nel registro dell'Immaginario, per poi accedere al luogo del Simbolico e accettare la scissione che gli verrà imposta. S è il soggetto nella sua virtualità - dominio iniziale delle pulsioni, corpo-in-frammenti (corps morcelé), che diventa Io (a) riflettendosi in uno specchio: a' . La funzione-specchio può essere svolta anche dalla madre o da un altro bambino. In ogni caso, l'Io è prima di tutto un'immagine, un'immagine unitaria, che controlla e supera le angosce di frammentazione; ma essendo inizialmente identico alla propria immagine, essendo pervenuto al Sé tramite l'altro, l'Io corre il rischio di venire rapito e attratto nel luogo della "prima alterità". Le narrazioni imperniate sul sosia, sul Doppelgänger, ci parlano di un essere che potrebbe svolgere, e qualche volta svolge, un ruolo di protezione, ma che rapidamente si rende autonomo, diventa ostile, e deruba l'Io del suo stesso essere. La relazione S-a'-a corrisponde dunque alla prima formazione del Sé, alla prima identificazione. Ora il soggetto è chiamato a scegliere tra due esiti differenti:

Torniamo ora a confrontare lo schema di Freud e quello di Lacan. I progressi e i vantaggi (anche visivi) del modello lacaniano potrebbero venire così sintetizzati : a. il modello freudiano è più statico, rappresenta la divisione in sistemi come una distribuzione regionale; qui il soggetto appare già "compiuto", adulto. Lo schema lacaniano mette in evidenza il percorso, il processo di costruzione, dell'identità; b. in Freud le relazioni intrapsichiche appaiono soverchianti rispetto a quelle intersoggettive. In realtà, a partire da Psicologia delle masse e analisi dell'Io (1921), Freud afferma chiaramente la tesi che l'identità è identificazione. L'identità ha carattere relazionale e processuale. Che questa sia la vera concezione di Freud, Lacan lo ha ribadito con un'enfasi giustificata da una tenace incomprensione che coinvolge seguaci e avversari: "Freud dice mille, duemila volte nei suoi scritti che l'Io è la somma delle identificazioni del soggetto, con tutto quel che ne può derivare di radicalmente contingente" (1954-55, p. 187). Nello schema L, il carattere relazionale dell'identità è piuttosto evidente: e l'Io appare come il più relazionale dei sistemi psichici ; c. inoltre lo schema L offre la possibilità di distinguere più chiaramente tra la prima identificazione (che genera l'Io) e la seconda identificazione (grazie a cui si formano il Super-io e l'Ideale dell'io). | POL.it è organizzata per rubriche e sezioni affidate a Redattori volontari che coordinano le varie parti della Rivista. Anche tu puoi divenare collaboratore fisso o saltuario della testata, scrivi utlizzando il link proposto sottto, dando la tua disponibilità in termini di tempo e di interessi, verrai immediatamente contattato. Come tante realtà sulla rete POL.it si basa sul lavoro cooperativo ed è sempre alla ricerca di nuovi collaboratori, certi come siamo che solo un allargamento della cerchia dei suoi redattori può garantire alla Rivista la sua continua crescita in termini di contenuti e qualità. ti aspettiamo..... |